遺言の検認|遺言を発見した後に行う手続き | 遺言 | 浦安・市川相続遺言相談室

亡くなった方が残した遺言を発見したけど、その後は何をすればいいの?

公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言など)を見つけた場合で、封筒に封印されている場合には、すぐに中身を確認してはいけません。

公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言など)を見つけた場合で、封筒に封印されている場合には、すぐに中身を確認してはいけません。

まずは、裁判所に検認(裁判所に検査してもらい認めてもらう手続き)してもらうことが必要になります。

検認は、遺言書の内容を明確にし、また、この遺言の存在を相続人に知らせたり、遺言の偽造や変造を防止するといったことを目的とした家庭裁判所による手続きです。

公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造される可能性はなく、家庭裁判所による検認は不要です。

検認が必要になるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。

(※2020年7月10日に施行された法務局における自筆証書遺言の保管制度により、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要とされています。)

また、検認は、あくまで「その日そのときに、この書類が確かに存在する」という事実を確認する手続きであって、遺言内容についての法的有効性を判断する手続きではありません。

相続人のなかで遺言の有効性に疑問がある場合には、検認後に、その遺言が有効か無効かを争うこともあります。

なぜ、遺言を発見した際に、勝手に開封してはいけないかというと、過料が課せられるからです。

勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと5万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。

ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人のひとりが遺言書を開けてしまったとしても、遺言書の内容が無効になることはありません。

ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人のひとりが遺言書を開けてしまったとしても、遺言書の内容が無効になることはありません。

遺言書にもとづいて、不動産の名義変更や預貯金の解約を進める場合は、必ず、まず検認をする必要があります。

当事務所が検認の手続きのサポートをいたします

当事務所が検認のお手伝いをさせていただく際には、以下のような流れで進めます。

(申立書の見本や検認期日通知書の見本なども見れます)

(1)下記の書類を集めて家庭裁判所へ提出します

・検認申立書

・当事者目録

・遺言書のコピー(封筒のコピーも)

・遺言者の出生から死亡までの戸籍等

・法定相続人全員の戸籍等

申立書には、遺言を発見した経緯(預かった経緯)や、保管場所などを書きます。

当事者目録は、家庭裁判所から各相続人に、検認のお知らせを郵送するために必要です。

戸籍は、親子間の相続であれば必要な戸籍謄本等もそこまで多くはなりませんが、数次相続や兄弟姉妹の相続となるとかなりの戸籍を集めることになります。

以上の書類を当事務所の専門家が各役所から集めて、遺言者(亡くなられた方)の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。

亡くなられた方が、浦安市、市川市、船橋市にお住まいの場合は、千葉家庭裁判所市川出張所が管轄になります。

千葉家庭裁判所 市川出張所

千葉県市川市鬼高2-20-20(JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分) TEL:047-336-3002

HP:https://www.courts.go.jp/chiba/saiban/madoguti/index.html#ichikawakasai

(2) 家庭裁判所から検認期日の通知書を受け取ります

家庭裁判所に提出した書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、

家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。

たいていの場合、相続人全員に郵送する前に、まず、申立人に電話で検認日の調整連絡が入ります。

その後、決まった日程について、各相続人に検認の案内が郵送されます。

(3)遺言書検認の当日

遺言書検認日になったら、申立人は以下の書類をを持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。

・遺言書

・検認申立書に押した印鑑

・検認期日通知書

・150円の収入印紙

検認自体はごく短時間で終わります。

時間になると部屋に呼ばれ、申立書に書いてある内容の確認や、遺言者の筆跡か等を聞かれます。

おおよそ5分~10分前後で終わることがほとんどです。

検認当日は、申立人は必ず出廷する必要がありますが、他の相続人の方々は必ずしも行く必要はありません。

ご希望の方には家庭裁判所への同行サポートもございますので、ご安心ください。

(4)遺言書検認手続きの終了

遺言書を検認した後は、その場で、検認証明をつけてもらうための申請書を出します。

5分~10分ほどで遺言書に検認証明書をつけてもらえます。

あわせて、申立の際に提出した戸籍謄本等の原本も返してもらえるように伝えます。

検認の後の不動産や預貯金の相続手続きの際に、これらの戸籍はそのまま使います。

戸籍謄本等の原本を返してもらうには、上申書を出す必要があります。

当事務所では、申立書の提出とあわせて、原本還付の上申書を一緒に提出しておきます。

検認手続き終了後、当日に参加しなかった相続人の方々には、検認手続きが終了した案内文が送付されます。

検認後の遺産相続手続きも、当事務所がお手伝いさせていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の検認申立てサポート費用

検認申立に必要な書類の収集、検認申立書の作成など、トータルにサポートします。

(家裁への同行サポートなし):55,000円(税込)

(家裁への同行サポートあり):66,000円(税込)

※ただし、兄弟相続・代襲相続等の状況により、22,000円(税込)追加となる場合がございます。

※上記のほか、戸籍の実費等がかかります。

検認手続きでお困りの方へ。初回無料相談受付中

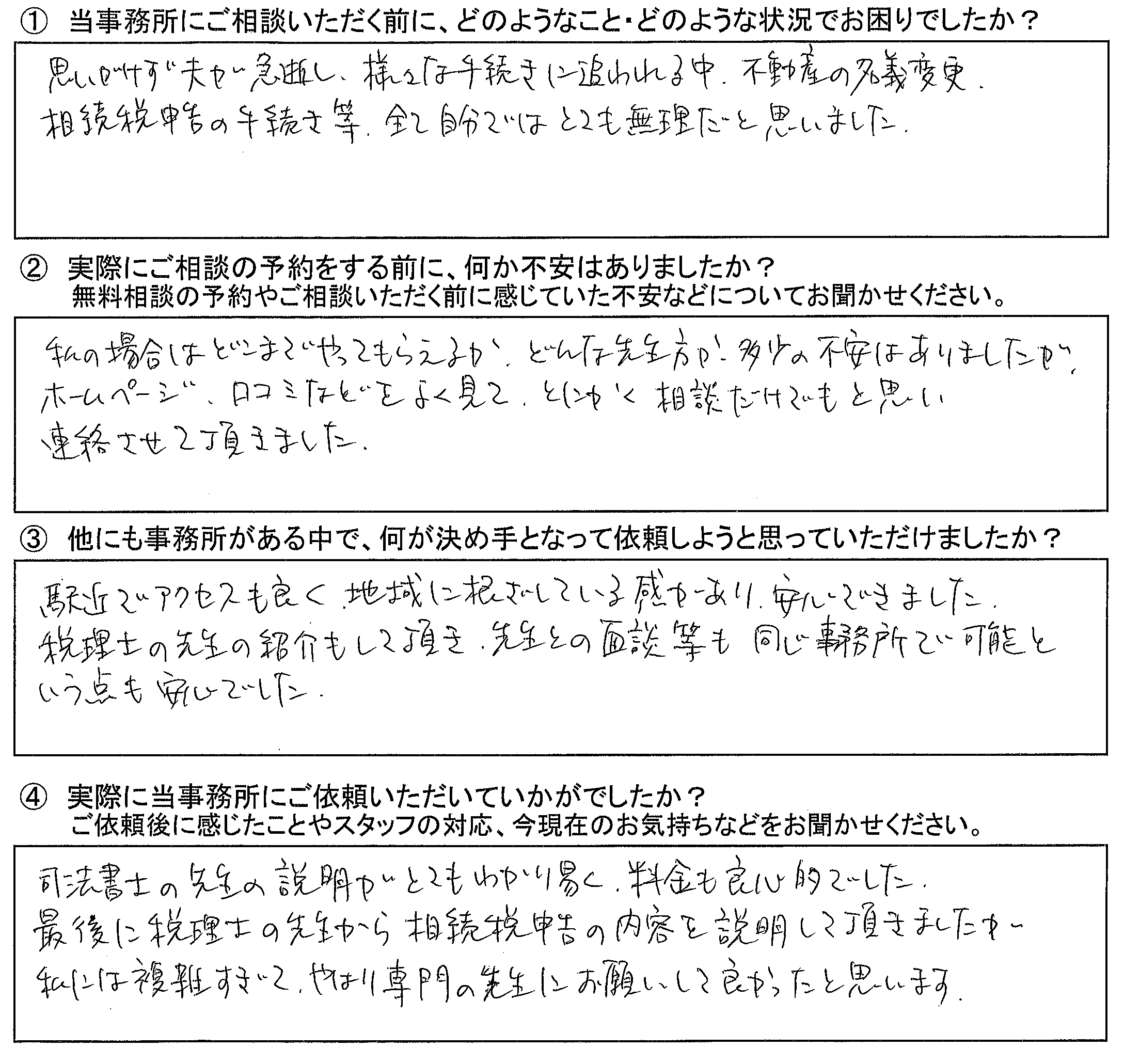

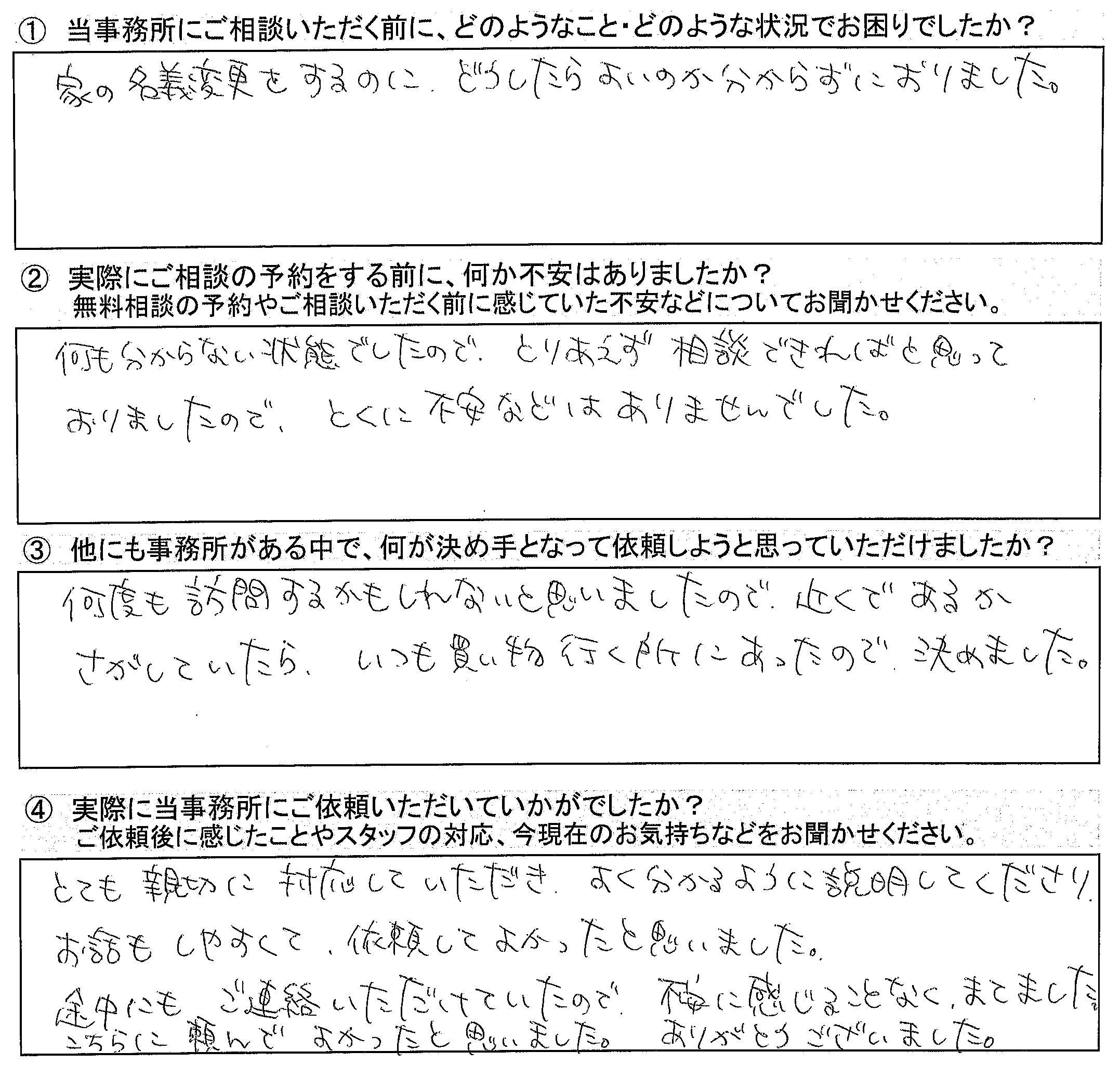

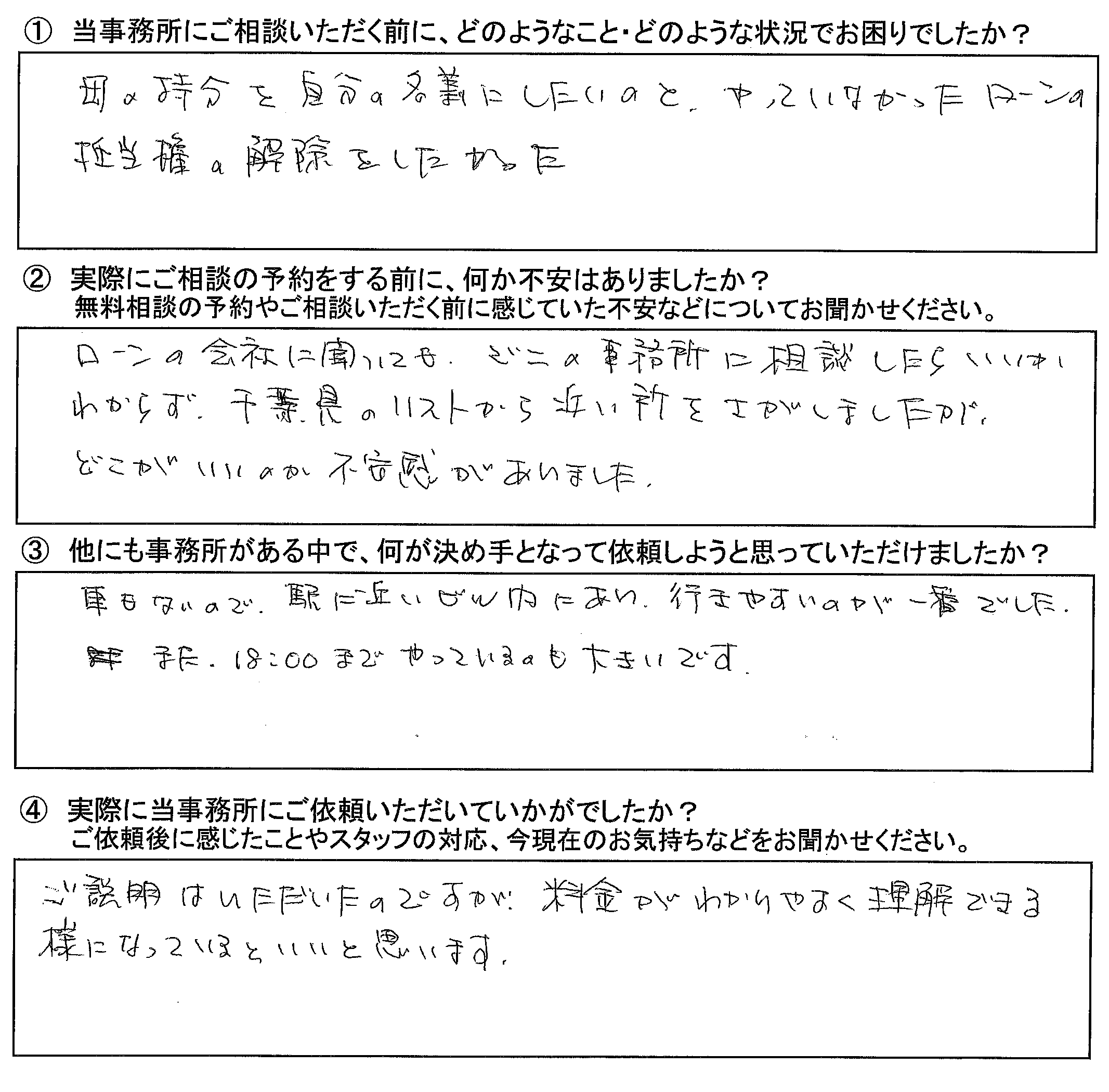

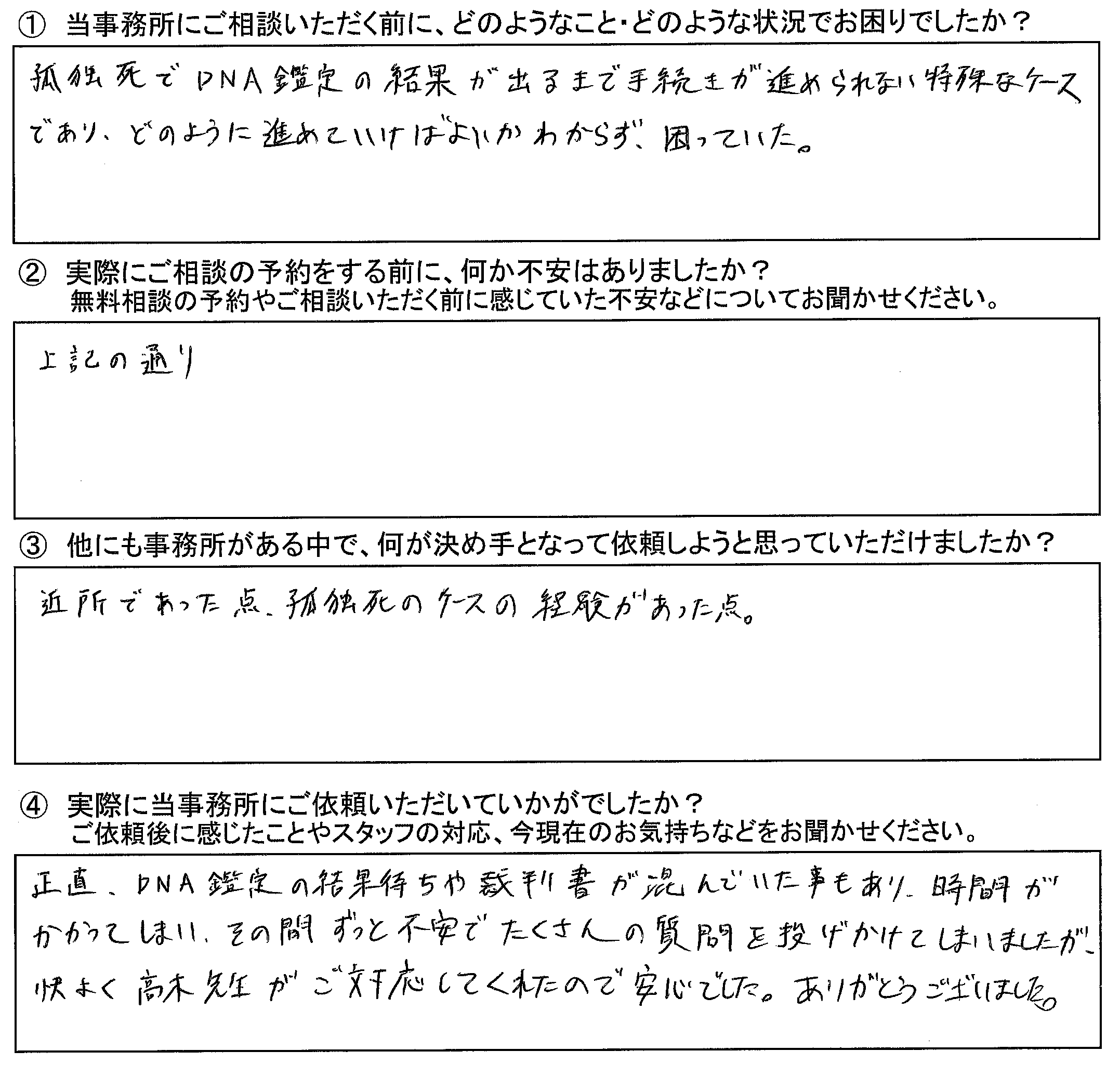

「浦安・市川相続遺言相談室(運営:司法書士法人オールシップ)」では、遺言の検認手続きを含め、多くの相続手続・遺言などのご相談をいただいております。

「浦安・市川相続遺言相談室(運営:司法書士法人オールシップ)」では、遺言の検認手続きを含め、多くの相続手続・遺言などのご相談をいただいております。

相続手続(不動産・預貯金などの名義変更)、遺言、相続対策などの相談実績累計2,000件以上。

市川市・浦安市周辺では、司法書士在籍数トップクラスの専門事務所です。

各司法書士がそれぞれの専門分野で、皆様のご相談に対応します。

「司法書士法人オールシップ 」は、市川市からもアクセス便利なJR新浦安駅前の「イオン新浦安」5階です。

通勤やお買い物の前後のご相談などでも大変便利です。

平日のご相談以外にも、ご都合に応じて、土曜日や平日夜間の相談も、できる限り対応しております。

お車でお越しの際は地下駐車場もございます。

当事務所では、これまでの実績と経験が評価され、相続・遺言に関する講演実績や記事の寄稿なども多数ございます。

相続の対応には自信があります。

ぜひ一度お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

初回無料相談の予約受付専用ダイヤルは0120-972-835(つながらない場合は047-711-0270)です。

ご相談受付時間:9:00~18:00(平日)

土曜及び平日時間外は、平日の事前予約で対応

◆お問い合わせフォームからのご相談予約は、お問合せフォームからどうぞ

検認手続きはもちろん、相続手続きをトータルにサポートします

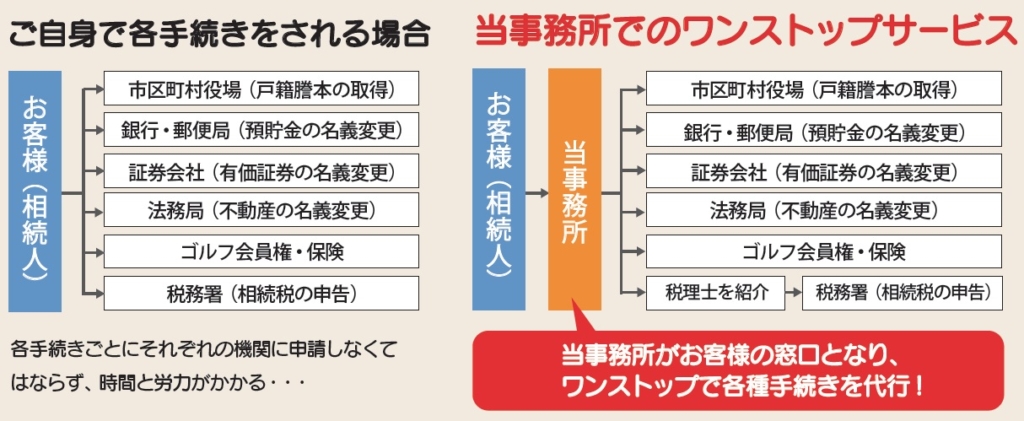

相続に関する手続きは、戸籍の収集から始まり、預金口座や不動産の名義変更、年金手続き、保険金の請求など多岐に亘ります。

自筆遺言がある場合、自筆遺言の検認手続きは、遺産の相続手続きのなかで、まず一番最初に行う手続きになります。

当事務所では、自筆遺言の検認手続きはもちろん、検認後の遺産相続にかかわる多くの手続きを一括して代行しますので、ご依頼いただいた方ご自身で手続きいただく負担をかなり減らすことができます。

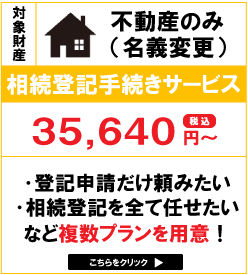

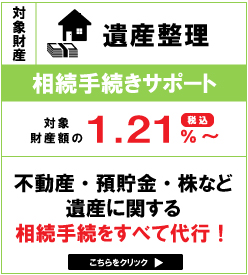

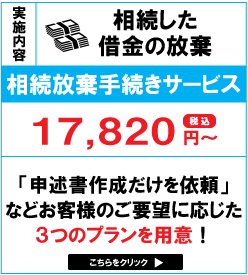

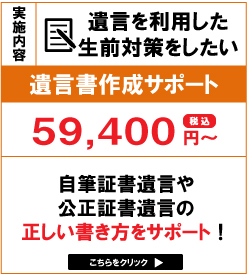

よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)

主な相続手続きのサポートメニュー

|

|

|

|

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

- 保有資格

司法書士 行政書士

- 専門分野

-

相続・遺言・成年後見・民事信託

- 経歴

-

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。